イベント

上海カニparty in漢院中国語学校

中国語プチ留学 10月漢院中国語学校イベント

中国語プチ留学漢院9月生徒交流会ガーデンバーベキューが楽しくやりました!

先週土曜日の夜、中国語プチ留学漢院淮海路校で9月生徒交流会ガーデンバーベキューを開催しました。参加者は50人を超えて、3時間の交流会に中秋節の紹介や中国語ゲームが楽しくやりました。特に姉妹校のSSM DA(上海音楽教育基地&上海演芸教育基地)の演出で盛り上がりました。

中国語プチ留学漢院中国語学校

淮海路校

地址:上海市黄浦区皋兰路28号(近瑞金二路)

电话:021-530 67271

邮箱:hanyuan@jicsh.com

网址:www.hanyuansh.com

中山公园校

地址:上海市长宁区江苏路121号中锐教育13层A

电话:021-62418767

中国語プチ留学漢院中国語学校 中秋節の物語

中秋節は9月27日です、9月19日中国語プチ留学漢院中国語学校で開催する生徒交流会で中秋節の由来や物語も紹介します。中国で一番有名な中秋節についての物語はやはり「嫦娥奔月」ですね。

嫦娥奔月

远古时候天上有十日同时出现,晒得庄稼枯死,民不聊生,一个名叫后羿的英雄,力大无穷,他同情受苦的百姓,拉开神弓,一气射下九个多太阳,并严令最后一个太阳按时起落,为民造福。后羿妻子名叫嫦娥。后羿除传艺狩猎外,终日和妻子在一起。不少志士慕名前来投师学艺,心术不正的蓬蒙也混了进来。

一天,后羿到昆仑山访友求道,向王母求得一包不死药。据说,服下此药,能即刻升天成仙。然而,后羿舍不得撇下妻子,暂时把不死药交给嫦娥珍藏。嫦娥将药藏进梳妆台的百宝匣。三天后,后羿率众徒外出狩猎,心怀鬼胎的蓬蒙假装生病,没有外出。待后羿率众人走后不久,蓬蒙持剑闯入内宅后院,威逼嫦娥交出不死药。嫦娥知道自己不是蓬蒙的对手,危急之时她转身打开百宝匣,拿出不死药一口吞了下去。嫦娥吞下药,身子立时飘离地面、冲出窗口,向天上飞去。由于嫦娥牵挂着丈夫,便飞落到离人间最近的月亮上成了仙。

傍晚,后羿回到家,侍女们哭诉了白天发生的事。后羿既惊又怒,抽剑去杀恶徒,蓬蒙早已逃走,后羿气得捶胸顿足,悲痛欲绝,仰望着夜空呼唤嫦娥,这时他发现,今天的月亮格外皎洁明亮,而且有个晃动的身影酷似嫦娥。后羿思念妻子,便派人到嫦娥喜爱的后花园里,摆上香案,放上嫦娥平时爱吃的蜜食鲜果,遥祭在月宫里的嫦娥。百姓们闻知嫦娥奔月成仙的消息后,纷纷在月下摆设香案,向善良的嫦娥祈求吉祥平安。从此,中秋节拜月的风俗在民间传开了。

日本語訳

嫦娥が月に奔る

遠い昔、10の太陽がいっぺんに現れるようになりました。これにより地上は灼熱地獄となって、海も枯れて、百姓らが暮らしにくくなってしまいました。このとき后羿という英雄が立ちました。彼は崑崙山に登り、力をいっぱい弓を引き、一気に余計な九つの太陽を射落としました。后羿は大きな功績を建て、百姓に尊敬され、多くの人が彼の名に憧れ弟子になり、技量の勉強を始めました。しかし、その頃、ずるくて心がけの悪い蓬蒙も弟子なりました。

間もなく、優しくて且つきれいなお嬢さん嫦娥という人が后羿のお嫁さんになりました。后羿は弟子に技量を教えることと狩猟以外、一日中も妻と一緒に過ごし、人々はこの似合いのカップルを羨ましく思っていました。

ある日、后羿は崑崙山の友達を訪ね、偶然に西王母に会い、不老不死の薬をもらいました。話によると、この薬を飲むと、ただちに昇天して神になることができます。しかし、后羿は嫦娥から離れがたく、しばらく不老不死の薬を嫦娥に預かってもらいました。嫦娥はこれを化粧台の箱に隠しました。残念ながら、蓬蒙はこの場面を見てしまいました。

三日後、后羿は弟子らを率いて狩猟に行き、悪だくみをしていた蓬蒙は、仮病気で外出しませんでした。皆が行った間もなく、蓬蒙は剣を握って屋敷内に踏み込んで、嫦娥に不老不死の薬を出せと脅かしました。脅かされた嫦娥は、自分が蓬蒙の相手ではないことをよく知っていたので、緊急なのに即断し、箱を出して不老不死の薬を一口に飲みました。飲んですぐ、嫦娥の体が地面から上昇し、窓口から飛び立って昇天しました。主人のことを思っているため、嫦娥は人間に最も近い月に住むようになりました。

夕方、后羿は家に帰り、侍女らは泣きながら昼のこと伝えました。后羿は驚き、怒ってその悪人を殺そうとしましたが、蓬蒙はもう逃げてしまいました。絶望した后羿は夜の空を仰ぎ、愛妻の名前を呼んでいました。驚いたことに、その日の月は特に明るくて、しかもあの揺らいでいた人影は非常に嫦娥に似ていました。后羿は侍女らに命じ、嫦娥の好んでいた庭園にテーブルを置き、好きな果物を供え、遥か月の宮殿で自分のことを思っていた嫦娥を祭りました。

百姓らは嫦娥奔月のことを聞いてから、皆も月の下に香炉を置き、善良な嫦娥に吉祥や平安を求め祈りました。以来、中秋節に月を祭る風俗は民間に広がりました。

中国語プチ留学 漢院中国語学校

中国語プチ留学 漢院中国語学校2015年10月のイベント情報および 休校について

いつも「中国語プチ留学」漢院中国語学校をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

2015年10月の学校イベント情報及び休校日を下記にお知らせいたします。

① 2015年10月1日 (木)~10月7日 (水) 中国国慶節のため

中山公園校休校、淮海路校9:00-18:00受講可能

② 10月10日(土) 営業時間の変更

出勤日のため、営業時間は10:00 ~ 22:00となります。

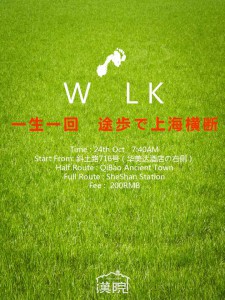

③ 10月24日(土) 学校イベント⎾一生一回、徒歩で上海横断⏌のため、

両校とも休校、詳細は各校の受付にてお問い合わせください。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何とぞご理解ご了解いただきますよう。

「中国語プチ留学」漢院中国語学校

2015年9月吉日

上海中国語プチ留学9月漢院中国語学校のイベント紹介

2015年9月上海漢院中国語学校のイベント情報および休校について

2015年9月の学校イベント情報及び休校日を下記にお知らせいたします。

① 2015年9月3日 (木)~9月4日 (金)

中山公園校休校、淮海路校9:00-18:00受講可能

② 9月19日(土) 18:30~

淮海路校でBBQPartyを開催致します。

③ 2015年9月19日(土)~27日(日)の間

毎日9:00~15:10 6レッスン

短期初級・中級・上級中国語プチ留学会話グループクラスが開講いたします。

1レッスンから部分参加できます。

中国語学校 漢院

2015年9月吉日

上海の8月連休コース参加者の交流会

漢院「ビール祭り」8月15日に開催しました。みなさまは冷たいビールと美味しい食事を楽しんでいます。

麒麟ビールをはじめ、様々外国産のビールを飲み比べます。

你比我猜」というゲームをやりました。表示した単語を自分の体の動きで皆さんに表現し、単語の意味を推測するゲームです。上の動きは何でしょうか。

新婚の佐藤夫婦は初めて漢院のパーティーを参加し、結婚お祝いのプレゼントを差し上げました。これから上海で幸せ新生活をスタートです。

短期留学中の学生さんです。現在高級クラスで勉強しています。文法・会話以外、毎日趙先生と顧先生から中国最新の流行事情もゲットできます。

食後のフルーツを食べて、様々外国産のビールを飲み、今年の夏も少し涼しく感じました。来年のビール祭りを楽しみにしています。

又、9月19日~27日のSWコースでお待ちしております。

8月上海ビール祭りに行きましょう

夏にはやっぱり冷たいビールが最高!

8月の連休は上海で過ごしましょうか?

中国語を勉強する以外、8月15日(土)夜18:30~

漢院の90年歴史があるオールド上海風の校舎で「ビール祭り」を開催します。

ぜひ、参加してください。

詳しい内容はhanyuan@jicsh.comにお問い合わせください。

漢院課外授業レポート(二)

漢院課外授業の二日目、南浔古镇を見学に行きました。

小さいな町だけど、歴史が長く、シルクの産地として有名です。

劉氏故居「小莲庄」で綺麗な蓮の花も見ました。

今回の課外授業は楽しかったで満足しました!

又、8月15日漢院で「ビール祭り」を開催しますので、どうぞご参加ください!お待ちしております~